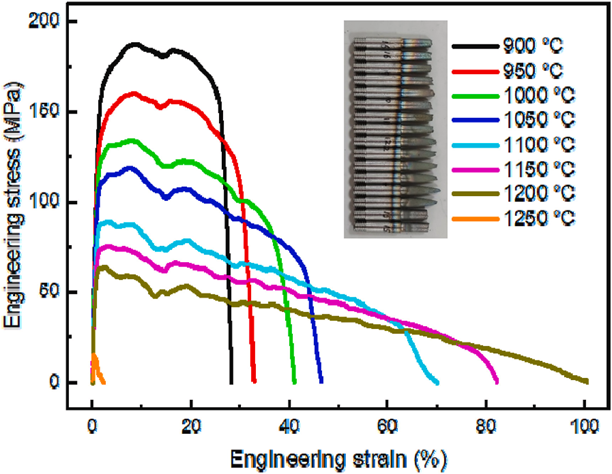

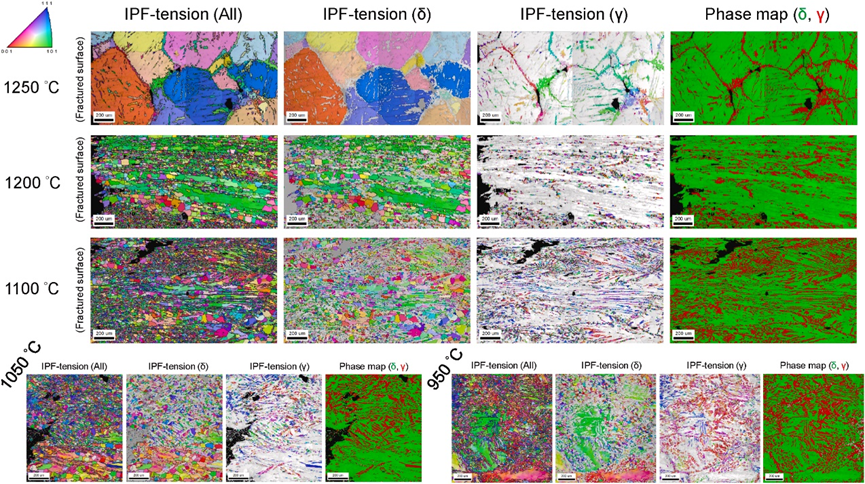

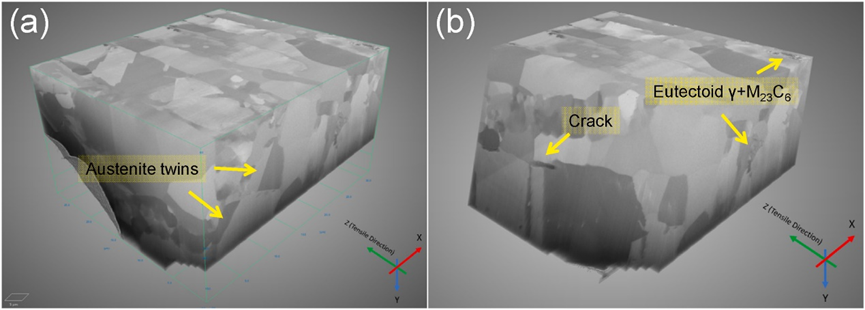

針對在嚴苛的工業界環境中常用的雙相不銹鋼,我們欲了解如何改善其高溫熱加工性能(圖一),並且額外探討加入微量碳含量(0.1 wt.%)的效應、釐清碳化物(M23C6)的影響。結果顯示,提升熱作溫度能降低熱作所需應力,但是對於延展性來說,會有一最合適區間(1100 °C ‒ 1200°C)。繼續提高熱作溫度會導致晶界液化型態(grain boundary embrittlement)的開裂。這個最合適的溫度區間與雙相的相比例、雙相個別硬度,以及兩個相在經過變形過程當中所歷經的動態回復(dynamic recovery, DRV)或是再結晶(dynamic recrystallization, DRX)的難易程度有所關聯。吾人利用大面積電子背向散射繞射(EBSD)進行材料顯微結構鑑定(圖二),並且提出了新的見解:若雙相都能夠以DRX實現材料軟化,對於提升高溫延伸率會有幫助。若體心立方的δ相行DRX,然面心立方的γ行DRV,則材料的應力和應變不匹配性會提升。在此研究當中,我們也利用大範圍二維以及三維的(圖三)高解析掃描式電子顯微鏡統計孔洞發生的位置和頻率。令我們意外的是,析出物對於開裂的影響並沒有雙主相(δ、γ)開裂來得大,且溫度越低(雙相變形行為差異越明顯)會導致雙相界面產生裂痕的情勢更為嚴峻。(材料系蔡劭璞教授提供)

圖一、利用動態熱機模擬儀Gleeble 3500執行應變速率10/s的工程應力應變曲線。

圖二、針對1250 °C – 950 °C溫度區間進行大面積電子背向散射繞射(EBSD)掃描的結果。每張圖的左側都是破裂面。

圖三、(a)利用Dragonfly軟體進行三維資料重構。(b)任何任意切面可以用以觀測材料的不同顯微結構,例如雙晶、裂紋、共析組織等。