臺大/伊利諾大學共同種子研究與創新研究計畫

臺灣夏季炎熱,造成冷氣用電增加,供電量吃緊。除用電壓力外,在城市中尤其是人口稠密的臺北市,冷氣產生的廢熱也會導致周圍環境溫度增加,在臺北盆地造成熱島效應。能源基礎 (Energy foundation) 為新興的綠能源技術,為解決上述問題的其中一種解方。該技術是在地工基礎構造物內埋設地熱交換管 (Heat exchange pipe),將冷氣製造的廢熱透過水傳輸,並使用地源熱泵 (Ground source heat pump) 驅動管內水持續循環。廢熱透過地熱交換管和基礎附近溫度較低的土壤進行熱交換 (Heat exchange),以有效降低冷氣使用時的能耗。

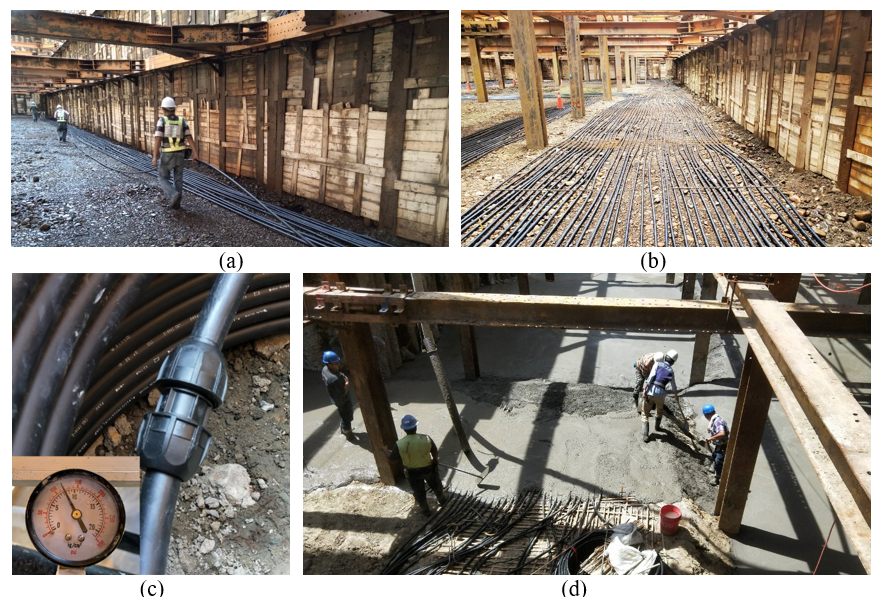

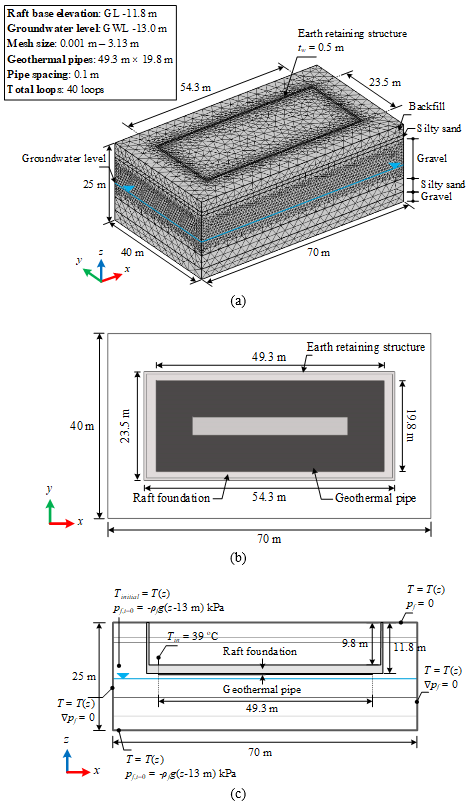

本研究利用COMSOL軟體進行熱與水力耦合分析(Thermo-Hydro Coupling Analysis),並建立三維有限元素模型,以模擬臺灣地區在夏季啟用地源熱泵系統時,冷卻水加熱後注入筏式基礎過程中的熱交換行為。本研究以臺灣新北市一座13層樓、地下3層,採用能源筏式基礎的社區住宅建築為案例。圖1展示該能源筏式基礎建造與地熱交換管埋設過程。圖2顯示該數值模型的幾何結構、地熱交換管的位置以及網格配置。

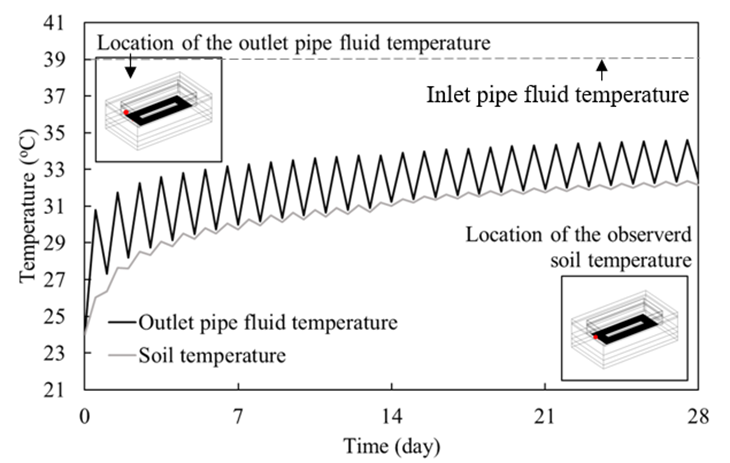

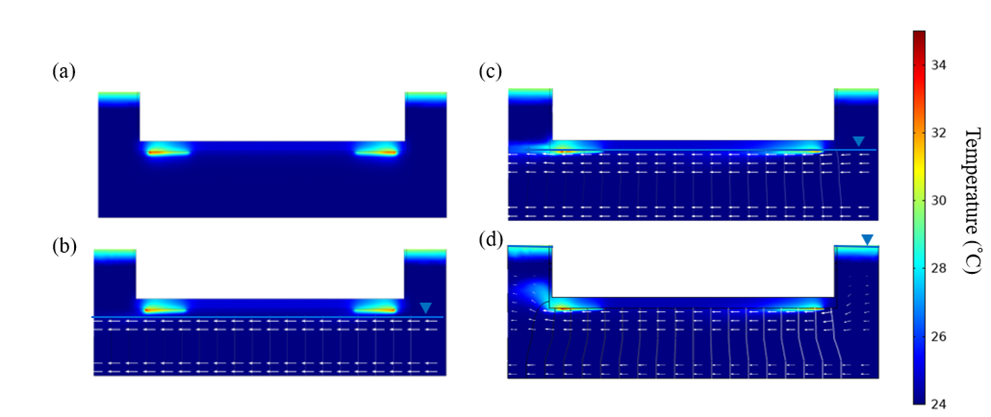

圖3展示地熱交換管在第28天地源熱泵系統關閉後的溫度分布變化。結果顯示,高溫流體隨著向管道迴路中心流動而逐漸降溫,表明高溫流體的熱能通過管壁傳遞至周圍土壤,實現管道與土壤之間的熱交換。研究進一步分析了能源基礎對周圍土壤溫度分布的影響,並評估不同地下水位條件下地熱交換管的熱交換效率。圖4展示了地源熱泵系統在28天運行期間出口流體溫度與周圍土壤溫度的變化趨勢。在地源熱泵啟用期間,出口流體溫度上升,停止運行後出口流體溫度開始下降。前期流體與土壤溫度變化較快,隨運行時間延長,溫度趨於穩定,表明系統的熱交換效率在穩態下表現穩定。圖5比較不同地下水位條件下土壤溫度的分布變化。圖5(a) 顯示當地下水位低於地熱交換管時,熱量易累積於管道周圍。相較之下,圖5(d) 顯示當地下水位高於地熱交換管時,地下水流可有效將熱量從上游帶至下游,減少熱量累積,提高熱交換效率。

本研究將該地源熱泵系統與經濟部能源局所提出的氣冷式空調系統節能標竿案例進行比較。在考慮最佳管道排列方式與管道間距的條件下,地源熱泵系統每年可節省約34%的能源消耗。以每度電新臺幣4元計算,每年節省電費約20,176元,同時系統能效比(COP)達到7。本研究結果不僅揭示能源基礎技術的實用價值,還為其在實務工程設計中的應用提供重要參考。研究成果期望能推動能源基礎技術的廣泛應用,促進綠色能源技術的發展,實現節能減碳與城市能源韌性的提升。(土木系楊國鑫教授提供)

圖1 臺北能源筏式基礎的建造過程:(a) 地熱管的鋪設;(b) 地熱管的配置方式;(c) 通過加壓至800 kPa進行漏水測試;(d) 噴漿混凝土以保護地熱管。

圖2 數值模型: (a) 模型跟網格配置; (b) 地熱管配置; 以及 (c)邊界條件。

圖3 地熱交換管溫度分布:(a) 全尺寸管道流體溫度;(b) 區域A管道流體溫度;(c) 區域B管道流體溫度。

圖4 管道出口流體溫度與左側管道中心周圍土壤溫度變化。

圖5 不同地下水位的土壤溫度變化: (a) 無地下水流動, (b) 部分地下水流動 (GWL – 13 m), (c) 部分地下水流動 (GWL – 12 m),及 (d)完全地下水流動。