國研院

研發先進制震工法 創造安身立命的力量

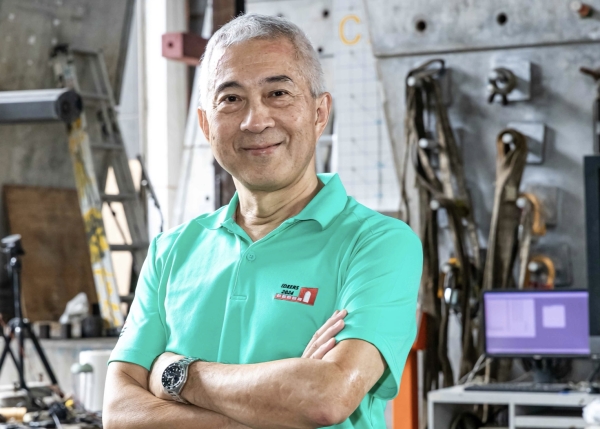

國家實驗研究院113年研發服務平台亮點成果獎-特優獎-蔡克銓講座教授

研發服務平台亮點成果獎 - 特優獎

蔡克銓 講座教授/國立臺灣大學土木工程學系

- 亮點成果:建築結構制震技術

- 使用平台:國家地震工程研究中心(NCREE)- 地震模擬實驗研究平台

地震就像是臺灣的宿命,將臺灣震出了一道道的傷痕,不過卻有一群科學家長期耕耘制震技術,默默成為支撐起全臺人民身家安全的力量。國立臺灣大學土木工程學系講座教授蔡克銓與國家地震工程研究中心(簡稱國震中心)合作研發的「挫屈束制支撐」(buckling restrained brace, BRB)和「鋼板阻尼器」,是國內目前主要使用制震裝置之一,廣泛運用於新建築工程和建物補強工程,也透過國際技術移轉推廣至紐西蘭,備受國際矚目。而位於辛亥路三段上的國震中心,進入大樓內即可見「挫屈束制支撐」和「鋼板阻尼器」裝置巧妙地融入於建築物當中,讓國震中心自己就是制震技術的最佳代言人。

承先啟後創新制震工法

受到歷史淵源與地理位置的影響,臺灣工程發展與美國和日本密不可分。在工程上許多都是沿襲美國的技術,例如建築規範、結構設計規範,而臺灣的位置又與日本很近,日本在地震工程技術也非常先進,受到地緣關係,臺灣學習到許多日本的長處,因此臺灣可說是融合了日本和美國的優點,然後發展成為適合臺灣的地震工程技術。

BRB的概念最早源自於印度及日本,隨後便發展出各類型的應用技術。BRB是一種鋼骨斜撐構件,外觀上就像是在兩條鋼柱中間加上一條對角斜撐的鋼骨,其技術原理是將核心元件先鋪設脫層材料,然後以圍束鋼管套住,再往套管內灌入混凝土或砂漿作為填充材料。當地震發生時,BRB能夠發揮鋼構件的最佳韌性來吸收地震能量,藉以提升建築物的耐震能力。

蔡克銓與國震中心團隊自2000年投入BRB研發,至今已發展至第二代技術。第一代是雙管型,第二代是單管型,無論是雙管還是單管,其最大優點是它的接合段都很短,接合段一變短,核心就會變長,那麼抗疲勞的功能就會變強;也因為裝了BRB能夠更有效地吸收地震力,因此建築物原本的梁跟柱的尺寸就不必那麼大,整體鋼骨總用量就可以減少,不僅讓整體工程造價降低,亦會有效減低強震之下建築側向變形造成的破壞。蔡克銓也分享,未來即將興建的臺大新學生宿舍,將會是國內第一起新造鋼筋混凝土(RC)建築結構裝設BRB的案例。

挫屈束制支撐接合方式展示裝置。

「鋼板阻尼器」特徵為三段式H型鋼寬翼構件,上下為彈性連接段、中間為非彈性核心段;強震作用時核心段腹板能以剪力降伏消釋能量,並用配置之加勁板延緩局部挫屈的發生。蔡克銓進一步說明,使用BRB或者是其他形式的斜撐裝置,它們的缺點是會影響建築物門窗的開設位置,但是如果使用鋼板阻尼器,外觀就是一個垂直長型的鋼柱,對於建物外觀或使用動線配置影響較小、施工也較為簡易,因此使用者可以評估實際需求使用BRB或是鋼板阻尼器,兩項技術都有很優異的制震效果。

鋼板阻尼器裝置使用於國震中心建築結構實際案例。

與國震中心並肩前行

蔡克銓不只是與國震中心合作的其中一位科學家,他更是國震中心成立與設施建置的幕後推手之一。1990年之前,臺灣的地震工程界已出現了成立國震中心的想法,由於臺灣地震災害非常多,地震工程研究需要的實驗設備又非常昂貴,如果分散資源給各大學去建造這些實驗室,其實成不了氣候,因此需要一個國家級的實驗設施,讓國內所有的研究人員,甚至國際的研究人員,都可以來使用,國震中心就是在這樣的理念背景之下誕生。

蔡克銓回憶,1988年於美國加州大學柏克萊分校土木工程結構博士畢業時,其實有兩個工作機會,一個是留在美國當工程師跟留在美國教書,還有一個就是臺大土木系的教職,他最後選擇回來臺灣教書。1989年甫執教鞭的他,臺大土木系立即交付一項重要的任務,就是參與國震中心建設計畫,在這過程當中,他擔任組長,參與設備規格的制定與討論,歷經8年的時間,國震中心終於在1997年正式啟用。蔡克銓表示,國震中心成立後,除了成為國內地震工程研究的重要資源,更是地震工程人才的育才基地。有許多學生因為對研究工作有興趣,在畢業後加入國震中心的大家庭,可以將他們在校園的研究課題繼續延伸,或是在國震中心工作累積經驗後,繼續攻讀博士深造,「國震中心在地震工程高階人才培育具有重大的貢獻」蔡克銓說。

蔡克銓教授是國震中心成立與建設的幕後推手之一,並透過中心的成立培養起臺灣的專業研究團隊。

蔡克銓認為,國震中心對於國內結構工程和地震工程的貢獻有目共睹,無論是學術研究或是產業運用,國震中心都能夠提供充足的資源。蔡克銓認為自己很幸運,一路參與了國震中心的成長,更在此遇見了許多傑出同事人才以及來自不同大學的優秀學生。未來,蔡克銓更期許自己:「過去是人人為我,希望以後可以我為人人,登高望遠,繼續努力。」