LTSER 翡翠觀測站:https://ltsertwfeitsui.org/

研究團隊:

主持人:臺大地理系黃誌川教授

共同主持人:臺大建築與城鄉研究所張聖琳教授(茶民誌);森林環境暨資源學系盧道杰副教授(PPGIS);臺師大永續管理暨環境教育所(感知實驗室)

計劃摘要:

由於體認到社會生態系統的重要,科技部(現為國科會)規劃長期社會生態核心觀測站來提供以下服務功能與特色:1.彰顯臺灣某類典型生態系統特色、2.反應已有或潛在社會需求、3.能促進跨領域研究議題形成、4.資料共享服務、5.能槓桿(外部)資源投入。因此,本案與臺北水源特定區管理分署、林業試驗所、臺灣大學、師範大學共同規劃並執行「台北水源特定區森林茶園社會生態系統核心觀測站」第二期。第二期規劃的觀測重點在於:1.正常維運水庫大壩站(湖泊生態系)、福山集水區(森林生態系)以及金瓜寮集水區(農林複合生態系)的高頻觀測系統、觀測站網站以及觀測年報的彙編,並增設坪林拱橋(北勢溪主流)、加九寮橋(南勢溪主流)的週採樣水化學分析。2.生命歷程與環境政策,這部分包含以下三項基礎調查,分別為:2.1 茶民誌:調查坪林居民的生命歷程並利用PPGIS進行土地使用調查、2.2 茶山學:蒐集分析坪林與大文山區之茶樹品種更迭、茶耕法更迭,以及茶鄉氣候更迭作為坪林茶產業與山村聚落之碳足跡與碳排放估算基礎,進一步與茶博館共同策展。2.3水坪台:支援現有的治理平台,加深加廣政府、居民與產業的參與期能孕養社區大學。3.感知坪林實驗室,將監測人車流動資料、聲景系統性監測與光害監測。透過這些全面的監測,將自然系統的科學與人為系統的認知作同步、共好的鏈結與加強,期能作為永續經營管理的討論。

社會生態監測子計劃2023-2024年第一期進度:

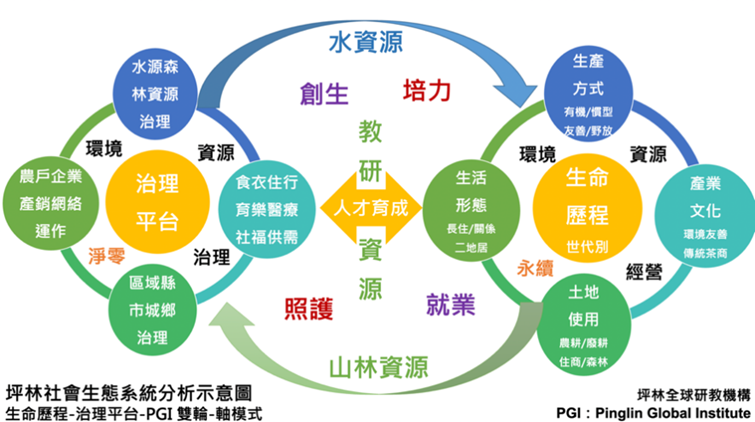

社會面向觀監測項目,首先從「環境資源治理作為衝擊地方社會生態系統的結構力量」的命題出發,探討不同的行動者社群在:產業營生、交通移動或觀光遊憩等活動所造成的人為擾動,及其如何影響既有的社會-生態系統。這部分主要由張聖琳老師主導,盧道杰老師次之,其餘老師配合,具體研究項目與觀測議題如圖1所示。這部分著重監測研究區內的人類活動足跡熱區與趨勢,以期從空間的面向描繪「衝擊地方社會生態系統的結構力量」。三個時代的衝擊坪林的入侵政策:

(1)1980年代(1987年啟用)的翡翠水庫飲用水保護區政策 (已發生)

(2)2000年代(2006年通車)的國道五雪山隧道交通政策(已發生)

(3)2020年代(2022年?)全球碳排淨零之因應產業環境政策(進行中)

生存於坪林社會生態系統中的地方居民,為了因應上述入侵的重大“環境保護”相關政策,相當程度轉化自己的生命歷程;迫於環保法規與客源消退,以茶維生的居民需要逐步調試自身的生產方式與生活形態。對坪林居民而言,為了城市人的飲用水而必須依法執行的環境保育,結構性地改變了他們的土地使用、生產方式、生活形態,以及產業文化。客觀而言,環境保護之於坪林居民可謂是苦恨年年壓金線,為他人作嫁衣的哀怨。因此,調查“環境保護”相關重大政策與價值觀在不同歷史階段,如何衝擊坪林社會生態系統之土地使用、生產方式、生活形態,以及產業文化就變得極為重要,從這個脈絡,如何以社會生態系統觀測站之發展,建立坪林土地使用、茶產業發展與水資源管理三者平衡治理機制?團隊共同需要解決下列面向的基礎調查:

圖1 坪林社會生態系統分析示意圖。

具體的研究議題與觀測項目,如下說明:

1. 茶民誌(2023已開始)環保政策形塑之地方轉型與生命歷程調查

1-1.生命歷程研究針對議題,分析生命軌跡的六向度:個人-聚落-坪林-茶產業-台灣農業-台灣環境意識覺醒與政策轉型,之間的作用。

1-2.集水區PPGIS 土地使用調查 +水循環資料庫體系。

2. 茶山學(2024新開始)茶鄉生態文化地景 / 茶品碳足跡 / 茶聚落低碳生活調查

2-1.累積低度開發的坪林茶產業與山村聚落之碳足跡與碳排放調查,分析坪林模式如何成為低碳淨零時代生活、生產、生態動態碳平衡的一種典範?

2-2.茶鄉生態文化地景以田野調查與文獻回顧方式,蒐集分析坪林與大文山區之茶樹品種更迭、茶耕法更迭,以及茶鄉氣候更迭。

茶民誌進行中金瓜寮溪聚落調查 (2023-2024)研究方法及調查程序

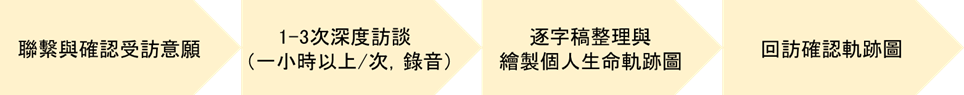

本研究採生命歷程研究方法調查水保區內居民生命史,結合政策、社會環境、歷史之變遷,分析社會結構變化對於個體生命的影響,以及在社會結構條件限制下個人如何發揮主動性做出生涯發展的選擇。生命歷程(life course)研究法有別於早期生命週期(life course)與生命史(life history)研究法,試圖尋找個體與社會的結合點,透過時間維度將生命的個體意義與社會意義相聯繫,以個體生命歷程的轉變(transition)與延續(duration)構成的長期軌跡(trajectory)作為解釋個體行為的基礎,納入社會文化因素與歷史情境事件和環境對個人的影響(包雷萍,2005)。據此,本計畫在水保區的社會生態調查中,將居民生命歷程與宏觀社會環境及國家歷史發展結合,期能有助於社會大眾及執政者重新檢視水保區的環境治理政策。本計畫調查主要以深度訪談方式進行,調查程序如下圖所示。

圖2. 生命歷程調查程序。

案例分析與討論

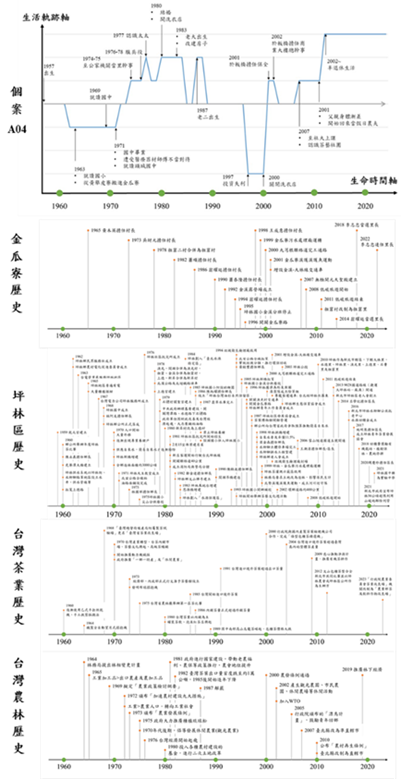

檢視受訪者與地方產業的關聯發現,除了1位從外地嫁入坪林的30餘歲女性,其他15位的生命經驗都(曾)有參與家庭茶葉生產與製造的忙碌。現階段以在地製茶為主業的7位當中有5位是在茶葉經濟發達的1980-1995年間返鄉接手家中茶業。而出生於1980-1990年代在2020年代選擇返鄉就業的3位青壯年,除了繼承家業也出於育兒的考量,肯定坪林良好的自然生態環境對自身生活品質與幼童成長的助益。

從訪談口述資料發現,政府在戒嚴時期劃設水源保護區當時區域內居民毫無意見反映與抗爭的機會,產業限制與土地利用限制對地方居民帶來影響包含:(1)住宅建物擴張受限,成家立業生子後無法同住一屋必須搬遷;(2)地方產業類型受限,居民多數在求學就業的過程中選擇向外地流動;(3)地方茶產業規模受限,使茶民需在農閒時兼職打工且多為3K/3D工作。然而,面對社會結構的限制,居民生命歷程也會因短期的轉變(transition)影響生命軌跡的延續(duration),例如部分外流人口在某些時機點選擇返鄉,或因社會角色變化而有照顧長輩或養育幼兒的需求,改變生命歷程的軌跡線(trajectory)。

圖3. 目前生命歷程訪談進度。

茶山學(2024新開始)茶鄉生態文化地景 / 茶品碳足跡 / 茶聚落低碳生活調查

2024年秋茶與淨源茶廠合作調查佳葉龍茶之秋茶碳足跡,研究正在進行中。

LTSER研究實記反省 https://www.taiwansustainabilityhub.org/post/ltserfeitsui